再度强强联手

共筑数字底座

继5月9日在华为中国合作伙伴大会2023上联合发布新型“城市智灯慧杆站”解决方案后,上海三思&华为数字站点再度强强联手,在华为全联接大会2023上发布“基于机电物联感知的数智化隧道”联合方案—— 通过机电物联,数智一体,打造全天候隧道通行方案,共同筑牢智慧隧道的数字化底座,助力中国公路交通智慧化建设进一步升级。

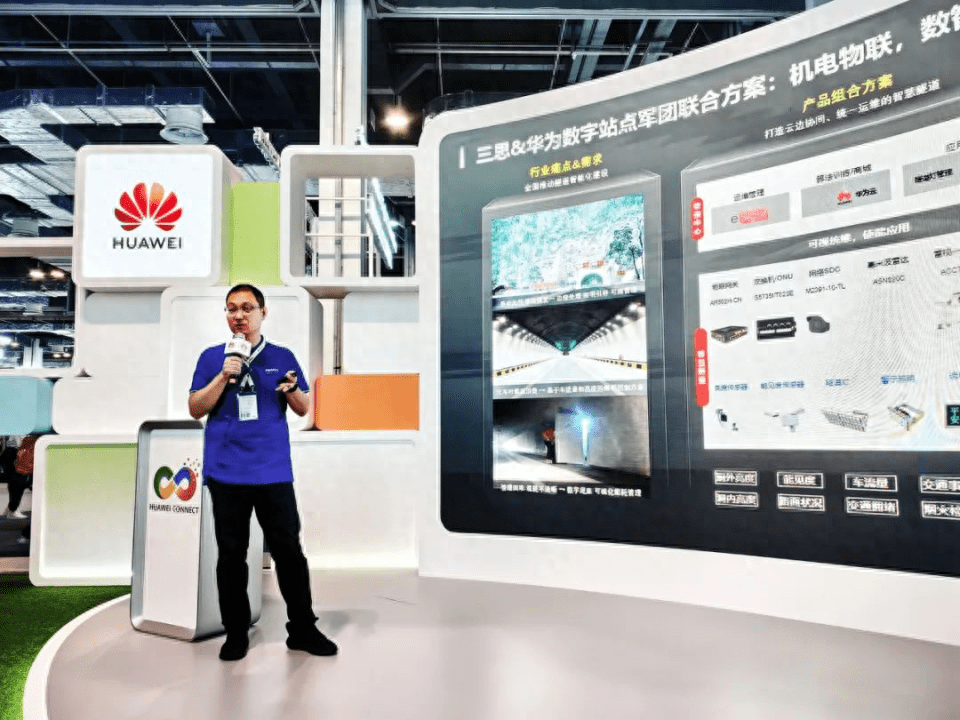

数智化隧道联合方案发布现场

这也意味着,三思&华为数字站点的合作领域,从智慧城市进一步延展到智慧交通,逐步覆盖每个人的城市生活和安全出行。 未来,双方将继续推进多产品、多领域、多场景的深度合作,齐心携手构建万物互联的智能世界。

9月20-22日,华为全联接大会2023在上海盛大举行。大会的主题是“加速行业智能化”,这预示着华为将引领全球ICT行业向更高层次的智能化发展迈进。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟和华为常务董事、ICT基础设施业务管理管委会主任、企业BG总裁汪涛等华为领导出席并发表演讲。 近1000位思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴和开发者等从商业、产业、生态等多方面共同探讨行业智能化的未来路径。

数智化隧道联合方案

助力隧道运管质飞跃

上海三思作为中国智慧城市领军企业及华为2022年产品组合方案最佳实践合作伙伴,在本次全联接大会上联合华为展示了全新一代的多功能城市智慧灯杆站2.0版本。与此同时,三思副总工程师姜玉稀博士还就三思和华为数字站点联合打造的“基于机电物联感知的数智化隧道”方案进行了精彩诠释,成为大会的耀眼亮点之一。

姜玉稀博士演讲现场

姜玉稀博士表示,传统隧道照明和机电管理普遍存在三大问题:第一、恶劣天气容易影响行车安全,隧道内缺乏有效的指导系统;第二、隧道无车辆行驶时,照明灯具也处于常亮状态,易造成能源浪费;第三、隧道机电管理设备众多,但系统又分项独立、烟囱式建设,导致能耗监管较为困难。

智慧灯杆站和数智化隧道展演现场

针对隧道管理的这些问题和痛点,三思&华为数字站点推出的“基于机电物联感知的数智化隧道”联合方案依托融合感知、边缘计算、数字底座、数字孪生等综合化技术手段,打造云边协同、统一运维的全天候智慧隧道通行方案,真正让隧道运管单位提升数字化、智能化水平,实现“省心”、“省钱”、“省力”。

省心↑95%

数智化隧道联合方案基于边缘计算和物联网关精准感知气候变化和智能处理,对恶劣天气的处理措施从传统的“被动应急管理”到“主动预防”,提供安全高效的照明管理方案,并保障通行安全,相比传统模式可省心95%!

省钱↓40%

数智化隧道联合方案基于雷达、视频采集车流量控制的车来灯亮应用,通过机电物联设备对车辆的实时感知,前端分布式处理,响应处理更精准,车来灯亮实现更加精细化、科学化、多元化的绿色照明控制和服务,相比传统模式可节省40%的电费。

省力↓60%

数智化隧道联合方案基于数字孪生技术的隧道能耗监测应用,通过感知网络建设,采集终端数据状态,运用数字孪生技术,实现可视化管理,能耗统计智慧化。绿色管控智能化。能耗监测实时化,相比传统模式可节省60%的人工。

“我们这次推出的机电物联感知数智化隧道方案,能够帮助全国现有隧道以及未来新建隧道的运管水平,实现一次质的飞跃,并且希望能从中国逐步走向全球,打造全球知名的联合方案。”姜玉稀博士表示。

强强联合携手并进

助力交通强国建设

自1998年进入智能交通信息情报板行业以来,三思借助自身在公路交通和隧道领域软硬件(LED照明、LED显示、软件、系统等)兼备的全能优势,为全国近3000条公路隧道提供产品及解决方案,包括港珠澳大桥海底隧道(世界超级工程)、济南黄河隧道(万里黄河第一隧)、上海诸光路隧道(第二十届中国土木工程詹天佑奖项目)、大连湾海底隧道(我国北方首条跨海沉管隧道 )、深中通道(全球最长最宽的钢壳沉管隧道,在建中)等一大批颇具影响力的隧道工程项目。

三思隧道工程项目

中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》,都将智能化水平作为交通强国的一项重要指标,大力发展智慧交通,奋力加快建设交通强国。上海三思将和华为等合作伙伴一同继续携手共进,为客户提供更满意的方案,助力隧道、高速公路、城区道路等场景的感知网络体系化集约化建设,打造安全、绿色的出行方案,为中国建设交通强国不断贡献力量。

(新媒体责编:wa12)

声明:

1、凡本网注明“人民交通杂志”/人民交通网,所有自采新闻(含图片),如需授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。

2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008

人民交通24小时值班手机:17801261553 商务合作:010-67683008转602 E-mail:zzs@rmjtzz.com

Copyright 人民交通杂志 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 百度统计 地址:北京市丰台区南三环东路6号A座四层

增值电信业务经营许可证号:京B2-20201704 本刊法律顾问:北京京师(兰州)律师事务所 李大伟

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号